人の役に立つことで自尊心 (日本教育新聞2013年2月11日)

私は10年間、地域の小学生の野球チームに関わっている。救急担当として合宿などを手伝ってきた。チームに関わるようになったのは、小児まひを患った子どもが、グラウンドで、大きな声を掛けながら活動する姿を見たからだ。彼は左手と左足が動かせなかった。右手でボールを取り、グローブを脇にかかえ、右手でボールを投げ返すのである。元気に野球を楽しんでいた。

足も不自由なので走れない。仲間には、後に高校球児として活躍した選手もいた強豪チームだった。試合で彼の出番はほとんどない。それでも彼は大きな声をかけながらチームを盛り上げていた。

ある時、あざをつくって練習にやってきた彼に、何気なく原因を聞いてみると、家で転んだと言う。数週間後、さらにひどいあざをつくってきた彼に、誰にやられたのかと聞きただした。

夕暮れのグラウンドの端でポツリ、ポツリと家で虐待を受けていることを話し始めた。DV(家庭内暴力)と児童虐待のある家庭だった。両親は離婚していて、父親と姉の3人で暮らしていた。彼はいつもイライラしていて、誰にでも対しても怒りで向かい、一触即発の状態だった。しかし、日曜日の野球には一番乗りでやってきた。

ある練習試合の最終回に、監督は代打で彼を起用した。バットは振れないのでコーチのサインはバントだ。バントは成功した。相手選手の悪送球で生まれて始めて出塁した。次のバッターはヒットを放った。まひした足を引きずりながら2塁まで走ることになった。

2塁手前でスパイクが脱げ、転倒した。普段ならすぐに起き上がり、はだしでも走るような子が、地面にうつぶせになったまま動かない。

私はけがをしたのかと心配になり、駆け寄った。彼は砂だらけの顔で「こんな足、いらない」と泣きながら言った。筋肉の硬直でスパイクがしっかり履けないまま野球をしていたのだ。私は彼を抱えてベンチに帰り、スパイクが簡単に脱げないように改良すると約束した。

そして彼に救急法を教え始めた。しばらくすると、後輩たちが、転んだ、擦りむいた、ボールが当たったと言いながら彼のもとに集まるようになった。コーチ陣から贈られた専用の救急箱を持ちながら、チームメートに絆創膏を貼ったり、傷を洗ってあげたりした。チームのムードメーカーに、もう一つ大切な仕事ができ、後輩たちは彼を慕った。

暴力を受けた子どもが暴力的になることもある。だが、信頼できる大人に囲まれ、自分が人の役に立つことを体験して身につく「自尊心」が暴力を防止することを彼から教わった。

湘南DVサポートセンター090-4430-1836(tryton@kodomo-support.org)

投稿者プロフィール

最新の投稿

トピックス2018.11.06第10回 いじめ防止スクールバディ・サミット

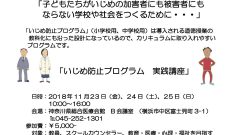

トピックス2018.11.06第10回 いじめ防止スクールバディ・サミット トピックス2018.11.06いじめ防止プログラム 実践講座

トピックス2018.11.06いじめ防止プログラム 実践講座 トピックス2018.03.16ユースリーダー定期ミーティングのお知らせ

トピックス2018.03.16ユースリーダー定期ミーティングのお知らせ いじめ防止プログラム2018.03.05文部科学省のいじめの問題に対する取組事例集 特徴的なプログラムとして紹介されました。

いじめ防止プログラム2018.03.05文部科学省のいじめの問題に対する取組事例集 特徴的なプログラムとして紹介されました。